前回までに円柱後部に発生するカルマン渦をテーマにお話しをさせていただきましたが、今回はレイノルズ数の違いによって円柱回りの流れの違いについてお話をさせていただきたいと思います。

流体現象はレイノルズ数といわれる無次元量が重要な指標になっています。レイノルズ数は慣性力と粘性力との比で定義されますが、ここでは詳細な説明や、数式の提示は控えさせていただきますが、流れの乱れやすさを示す数値だと理解するとイメージしやすいと思います。レイノルズ数が小さいと乱れが無い(もしくは小さく)、大きいと乱れがある(もしくは大きい)といえます。

形状が同じで大きさが違う物体回りの流れがある場合、レイノルズ数が同じであれば同じ現象と考えることができる指標として使用されます。

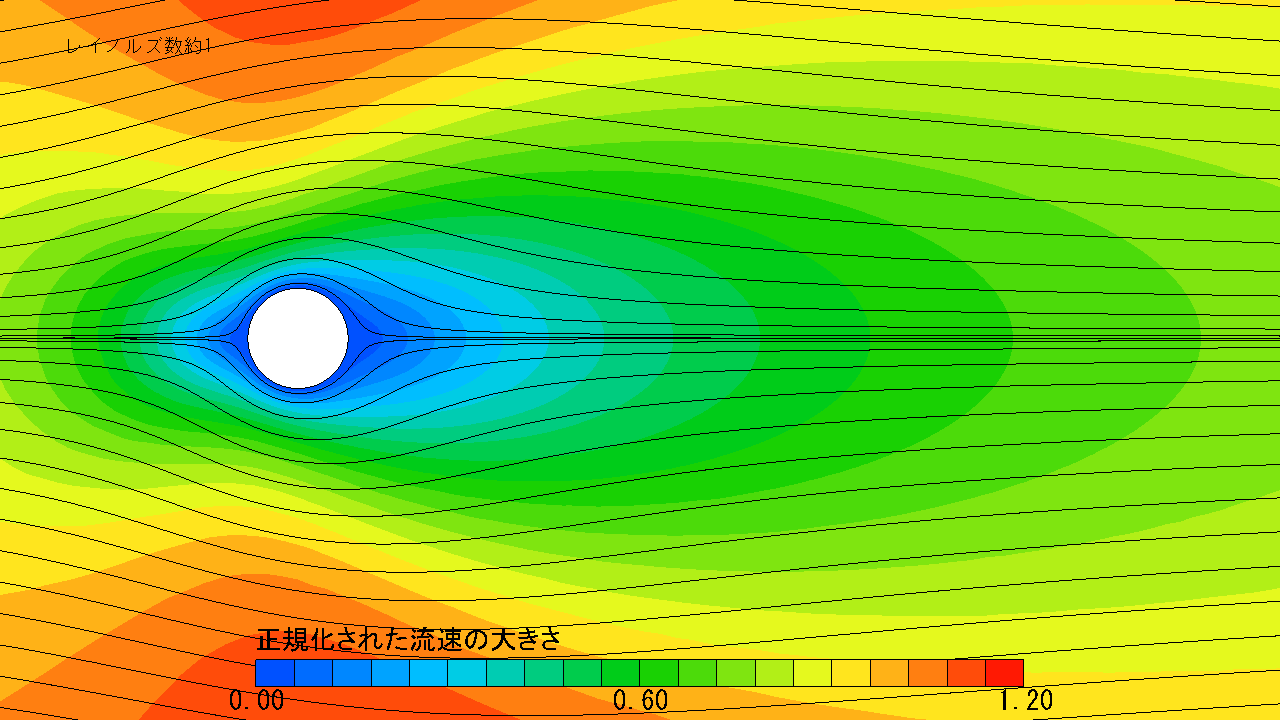

円柱回りの流れとしては、レイノルズ数が6以下の場合は円柱壁面に貼り付いた流れになります。

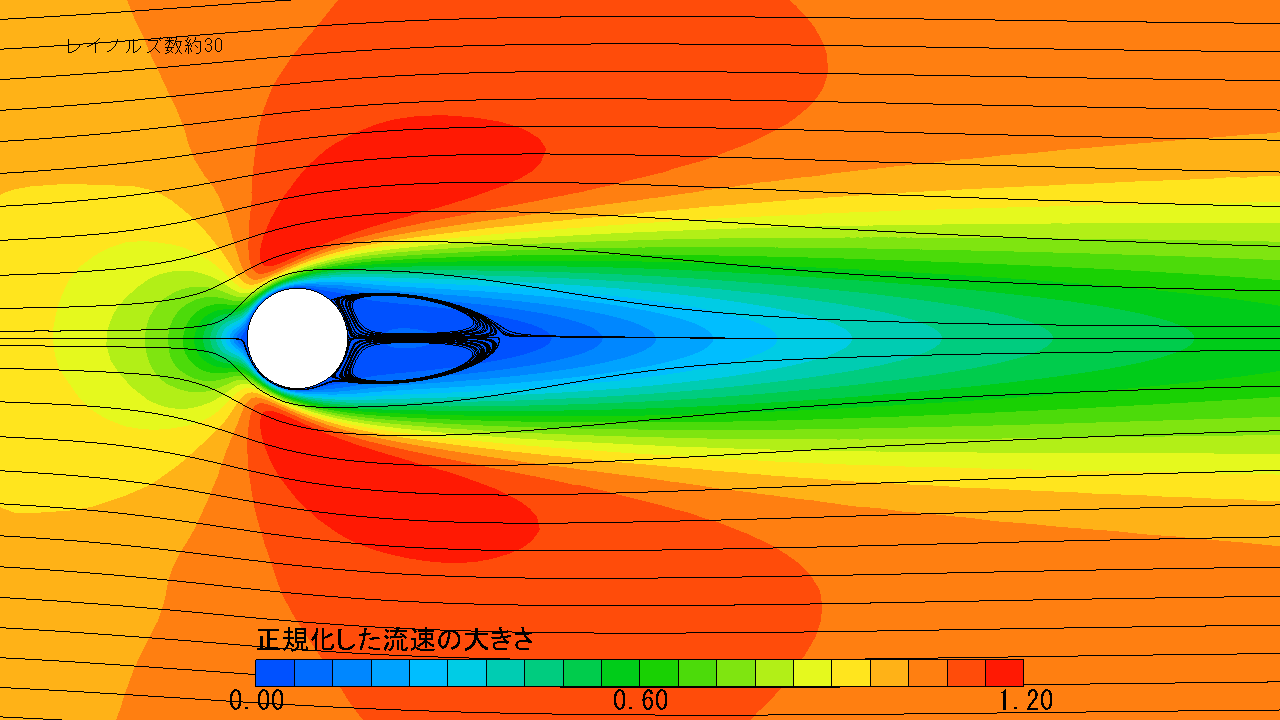

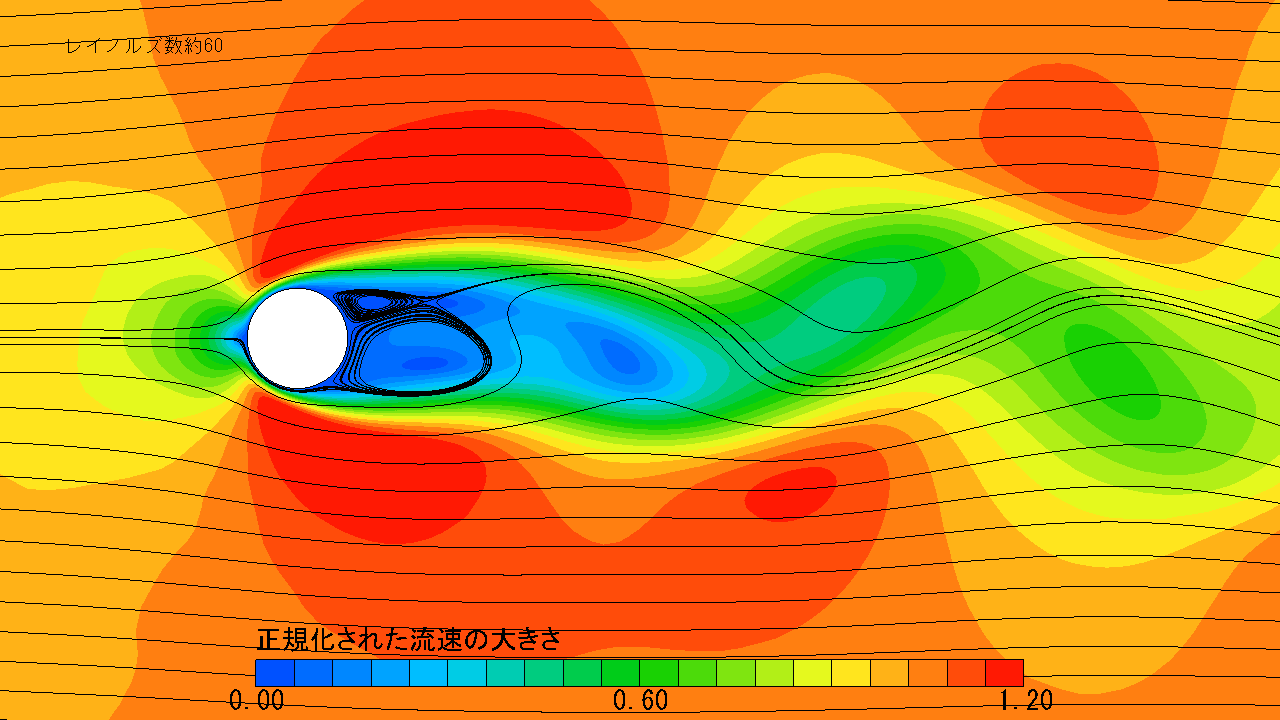

レイノルズ数が6以上40以下の場合は双子渦と呼ばれる対称性のある渦となります。

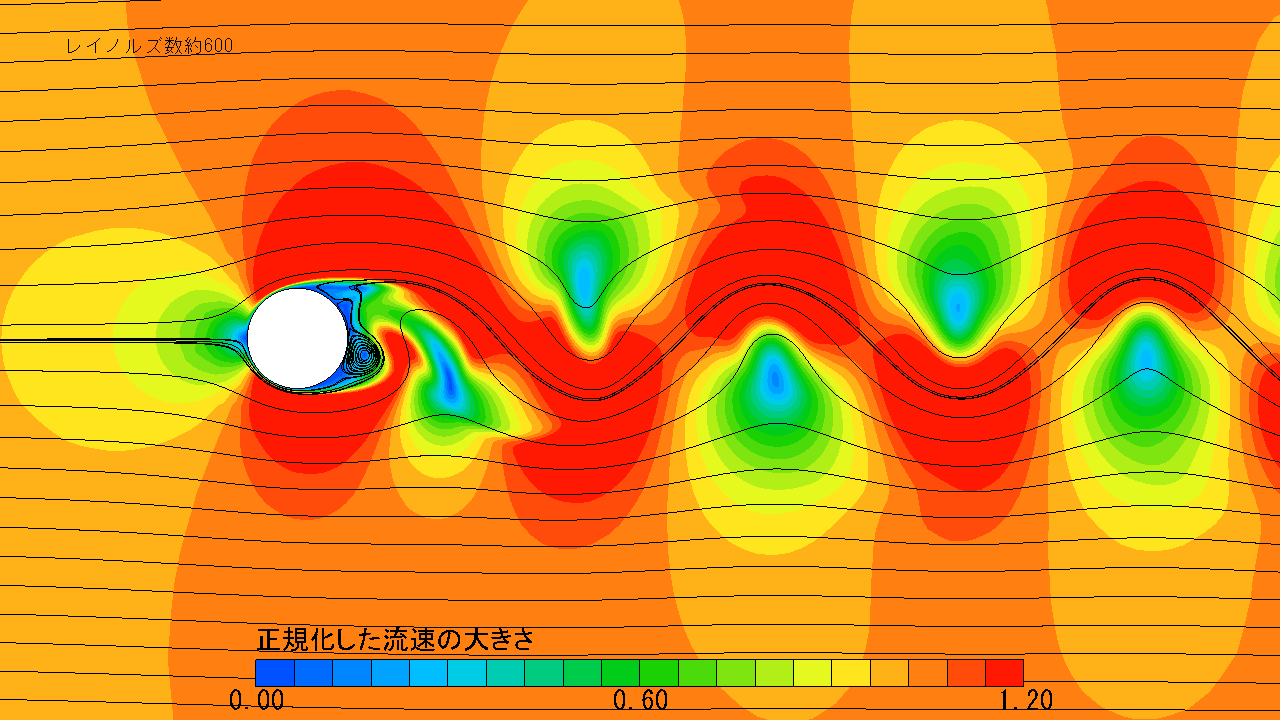

レイノルズ数が40以上になると、交互に発生するカルマン渦と呼ばれる流れになります。

それぞれの流れ場について、お話をさせていただきたいと思います。

技術者コラム

レイノルズ数の違いによる流れの様相の違い

掲載日時: