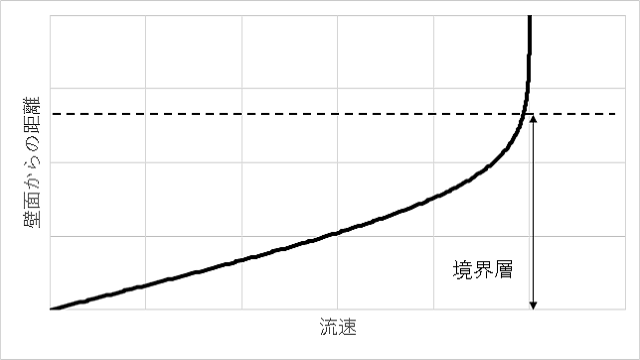

前回、境界層メッシュの層数についてお話をさせていただきました。

今回は壁面に接する第一層目のサイズについてお話をさせていただきたいと思います。

流体解析では壁面近傍の取り扱いとして、壁関数というものでモデル化されているのが一般的です。

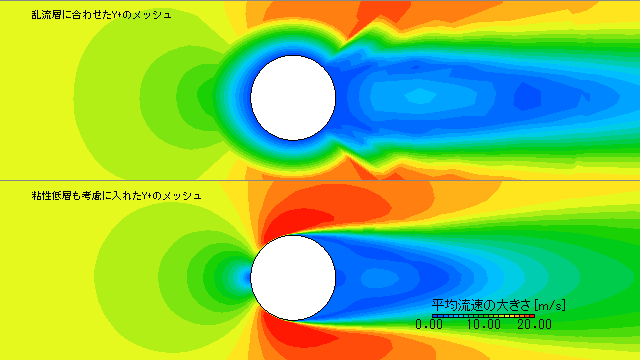

境界層メッシュの第一層は、壁関数との兼ね合いでサイズを指定します。

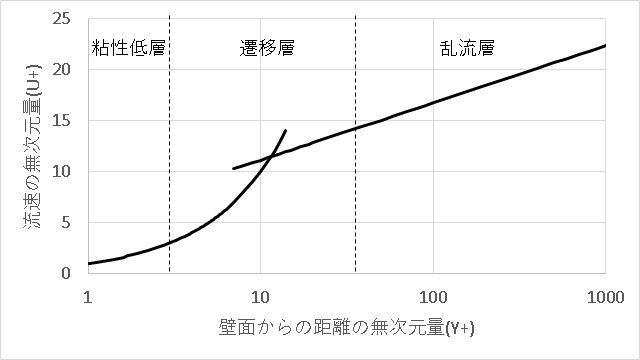

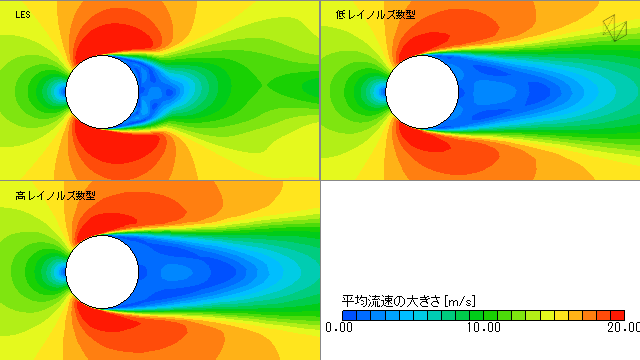

左図は横軸を壁面からの距離の無次元量、縦軸を流速の無次元量でプロットしたグラフです。この関係を壁関数と呼びます。 壁面からの距離の無次元量(以後Y+と記載)が4以下を粘性低層と呼び、層流の様相を示す領域です。 4以上30(~70)以下を遷移層といい、層流から乱流へと変化する領域です。 30以上を乱流層といい、乱流の様相を示す領域です。 ここで、実際に解析する場合の乱流モデルについて話をさせていただきますが、 高レイノルズ数型と言われる乱流モデルは乱流層での使用を想定したモデルで、低レイノルズ数型と言われる乱流モデルは粘性低層での使用を想定しています。 よくある間違いととして、低レイノルズ数型はレイノルズ数が低い乱流現象、高レイノルズ数型はレイノルズ数が高い乱流現象に対応していると誤認識されることが多いようです。