3D-OWL®はサロゲートモデルAIです。AIとは言いますが、一般的なニューラルネットワークではなく、『ガウス過程』というおそらくあまり聞き慣れない理論を用いています。本記事では、3D-OWL®で使用されているガウス過程についてご紹介いたします。なお、サロゲートとは『Surrogate=代理』を意味し、CAE解析や実験を行う代わりにAIが結果を予測するものです。

そもそも「ガウス過程」って?

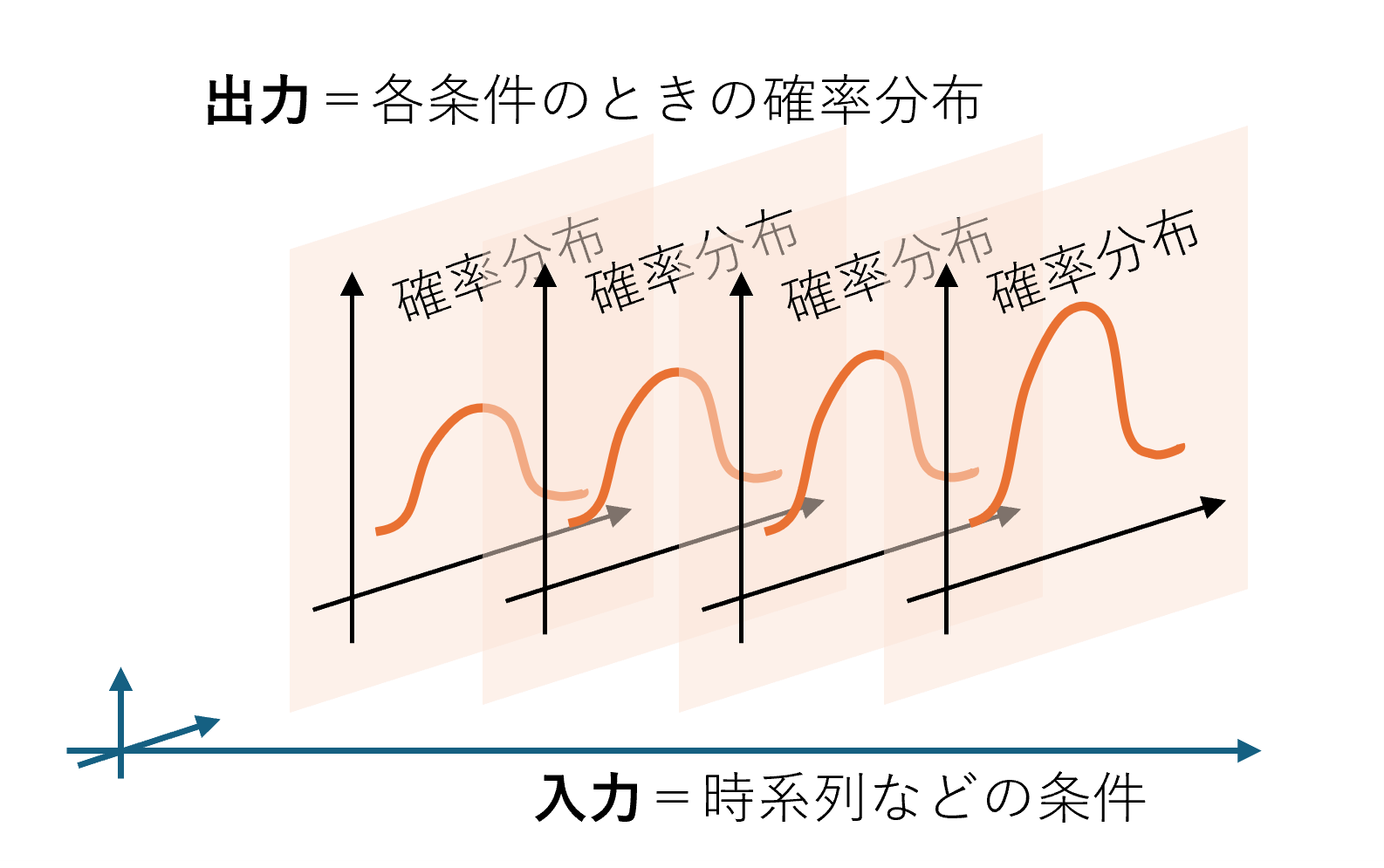

『過程』と聞くと、何かを進めている途中や工程、プロセスを連想するかもしれません。ガウス過程の『過程』は、確率論の専門用語である『確率過程』から来ています。確率過程を調べると、『時間などの条件によって変化する確率変数の数理モデル』と説明されています。これは、時間などの条件(入力)に対して、出力が確率分布となるものを指します。通常の関数では、入力に対して出力が一意に決まりますが、確率過程では出力が確率分布関数となります。さらに、この分布がガウス分布※である場合をガウス過程と呼びます。

<例>

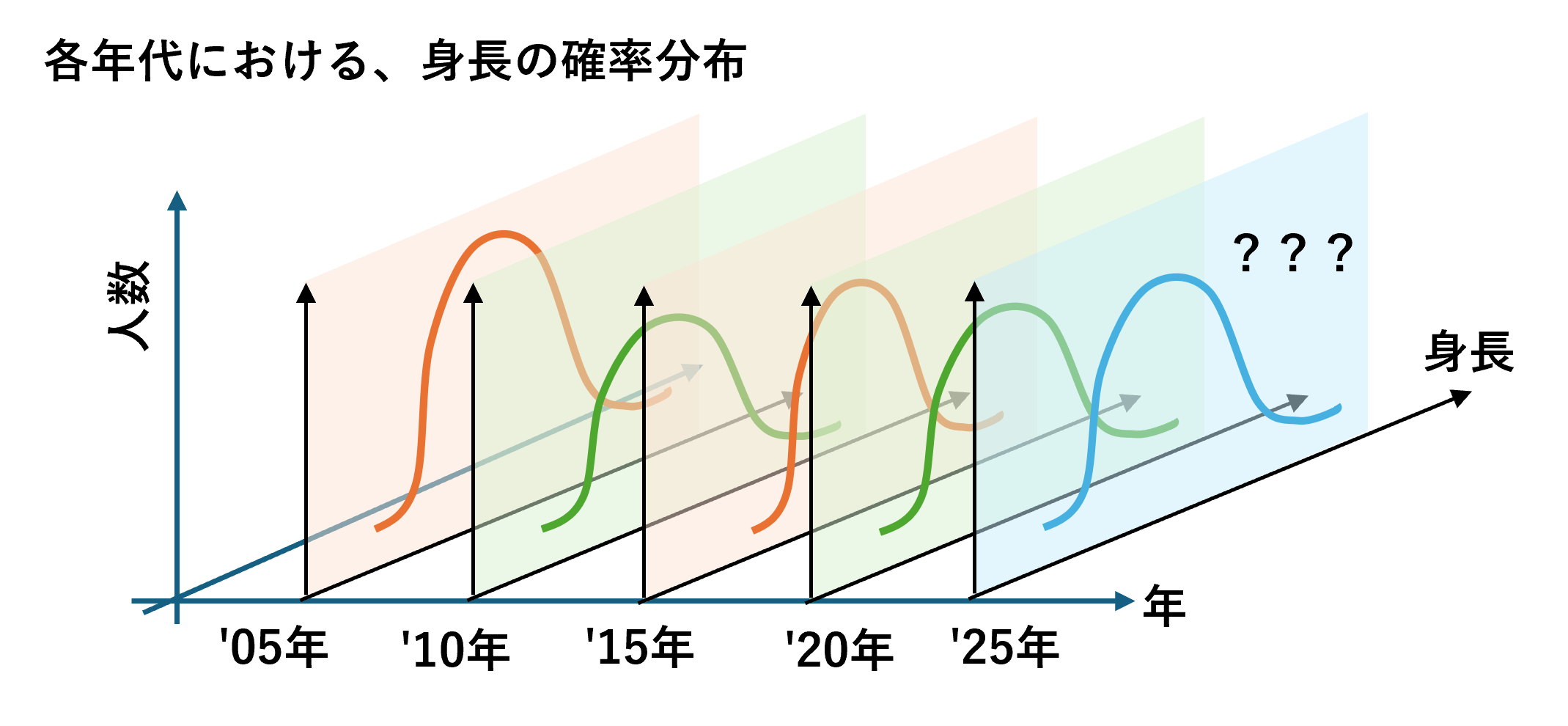

具体的な例として、ガウス分布でよく知られているものに、身長と人数のグラフがあります。多くの人を集めて横軸に身長、縦軸に人数をとってグラフ化すると、ガウス分布が形成されると言われています。さらに、どの年齢層でもこの分布が成り立つそうです(面白いですね)。各年代のデータを学習させることで、未来の身長の確率分布を予測することが可能なのです。

※ガウス分布とは

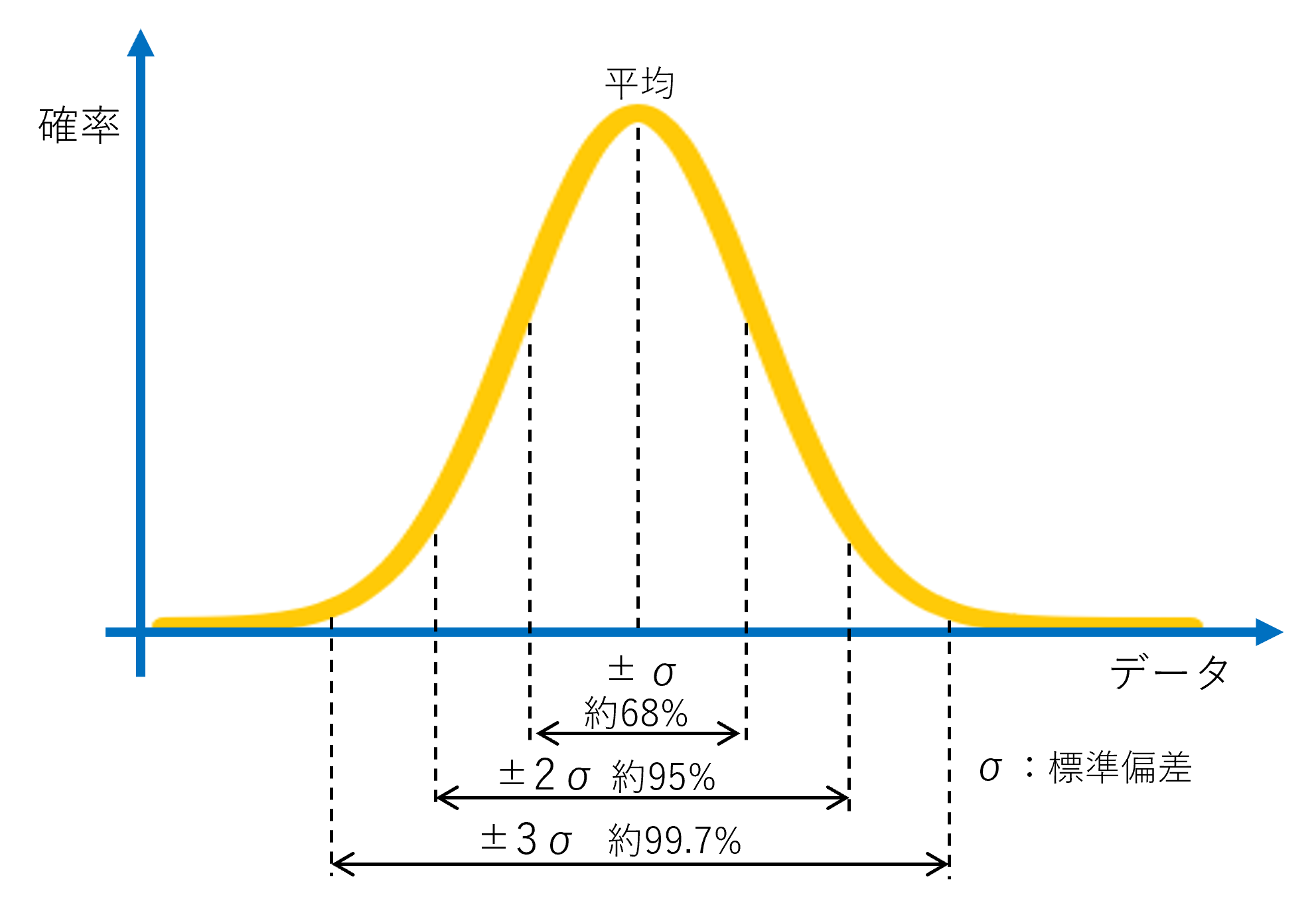

正規分布とも呼ばれ、データがどのように分布しているかを示すものです。横軸にデータ、縦軸に発生確率をとってグラフ化すると、左右対称のベル型の曲線となることが特徴です。ベルの頂点(最も発生確率が高いデータ位置)=平均値になります。また、ベルの幅がデータのばらつきを表しています。

標準偏差σを用いると、『平均値±σの範囲に、全データの約68%が存在する(σ:標準偏差)』という特徴があり、さらに『±2σの範囲に約95%、±3σの範囲に約99.7%のデータが存在する』となります。この特徴を利用した事例として、不良品の発生確率を測定し、±3σが規定の範囲に入っているかを確認するなど、品質管理に活用されることがあります。

ニューラルネットワークとの違い

機械学習で良く聞くニューラルネットワークと比較すると、ガウス過程には以下のような特徴があります。

①解釈性

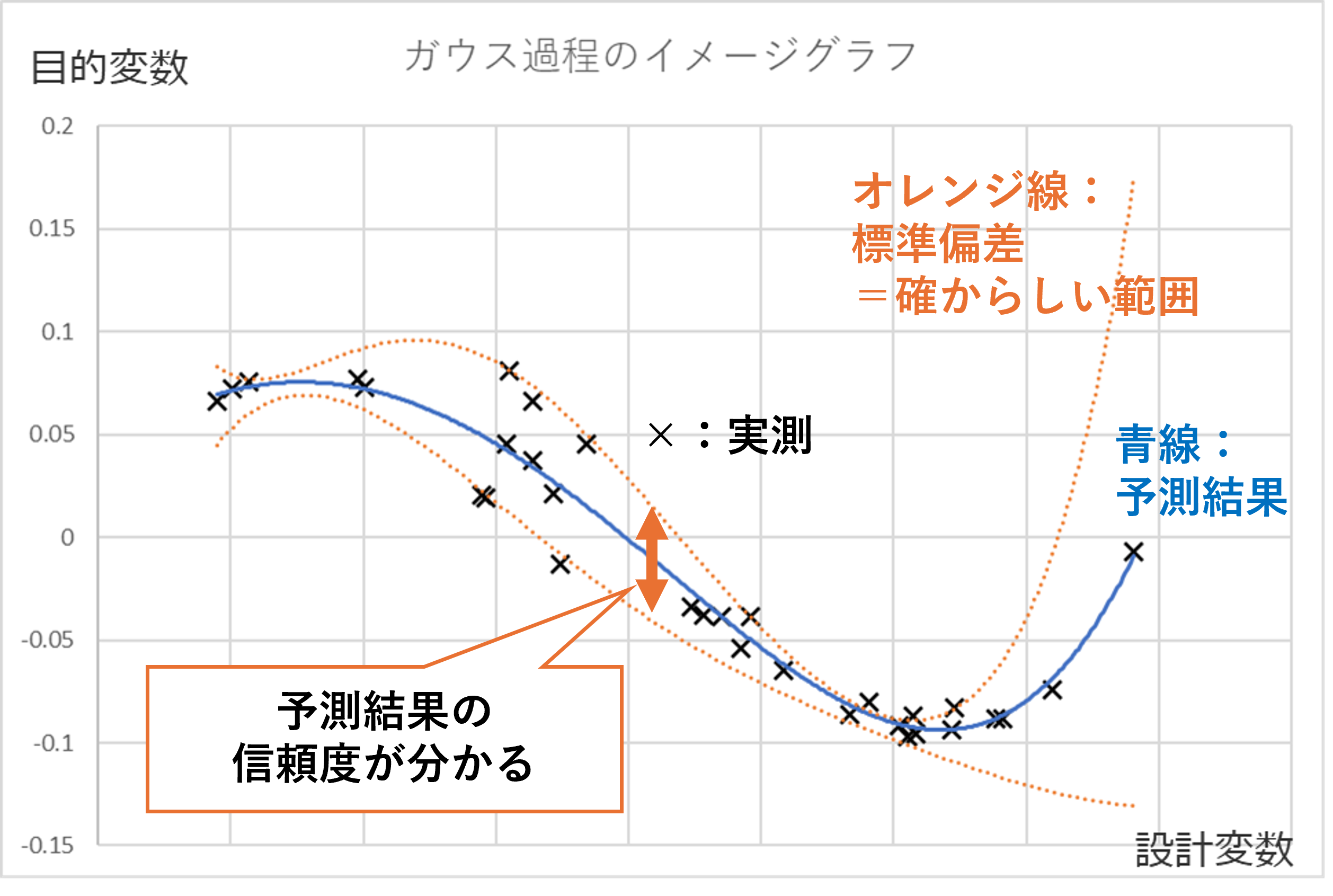

ガウス過程は統計的な数理モデルであり、予測結果に対する不確実性や信頼区間を提供します。そのため、予測された結果が信頼できるかどうか(信頼度)を解釈することができます。

②ケース数

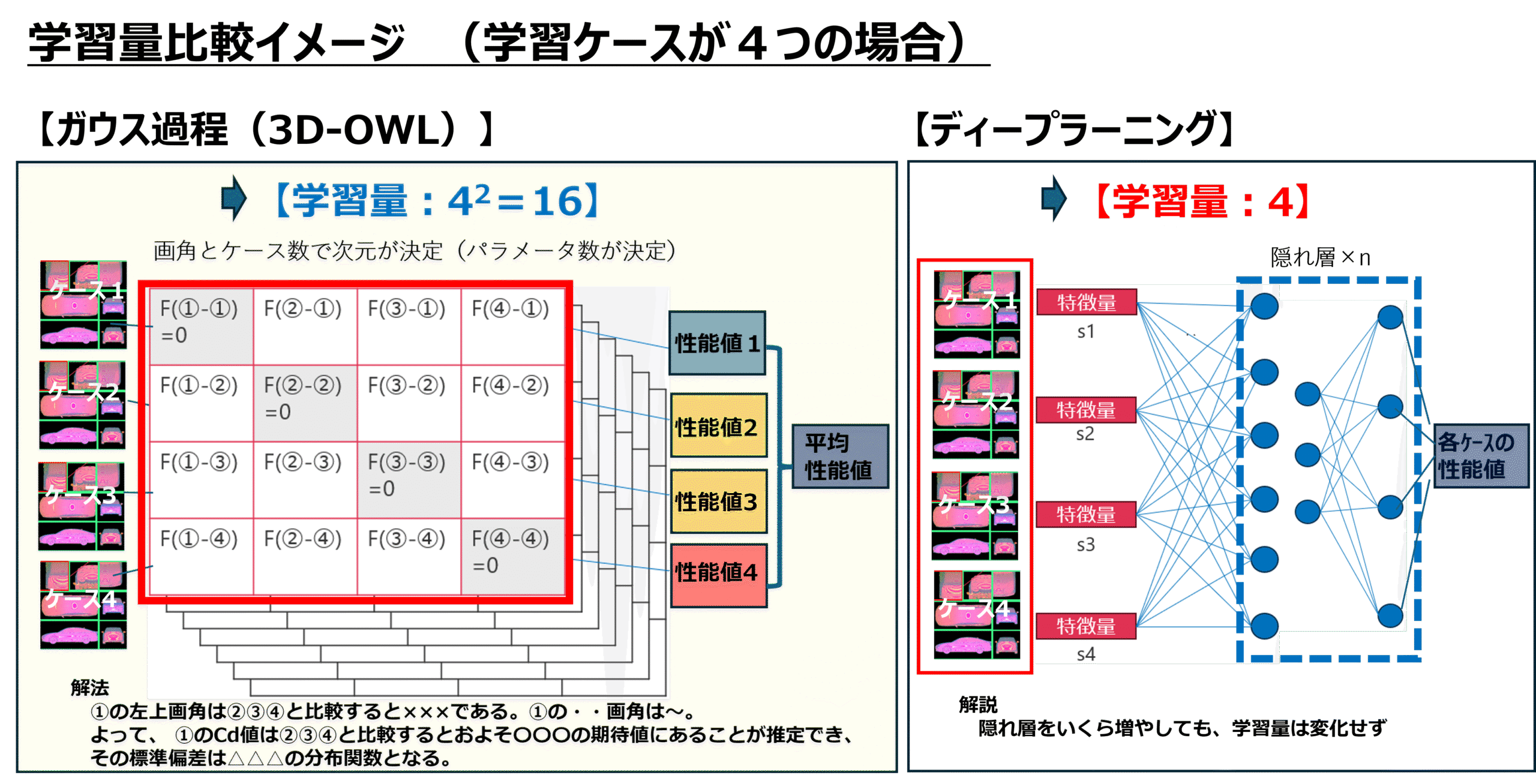

ガウス過程は、少ないケース数でも学習量が多く、比較的早く収束するという特徴があります。少しだけ数学的に言えば、学習量がケース数の二乗に比例して増えます。

一方で、ニューラルネットワークの学習量は一般的にケース数に比例します。そのため、ガウス過程の方が少ないケース数でたくさん学習でき、早く収束

できるのです。逆に言うと、大規模データセットに対してはガウス過程は不向きです。(例えばケース数が数千以上ある場合など)

特許:DepthMapに特化した

独自ガウス過程

3D-OWL®では、DepthMap技術を用いて3次元形状の情報をほとんど損なわずに2次元化し、データ量を非常に軽量化しています。(DepthMapについては別のコラムもぜひご参照ください。)

このDepthMapをガウス過程で扱えるようにする、ということが非常に重要な部分であり、東京大学の独自技術を採用しております。(特開2023-054912)

おわりに

トヨタシステムズでは、ガウス過程の特長を最大限に活用し、効果的に3D-OWL®をご利用いただけるよう全力でサポートいたします。

ご質問やご相談はいつでもお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください!

3D-OWL製品概要はこちら